CA证书服务电话:13330461583

各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)、农业农村(农牧)厅(局、委)、发展改革委、财政厅(局)、自然资源主管部门、住房和城乡建设厅(局、委)、水利(水务)厅(局)、市场监管局(厅、委)、林业和草原主管部门,新疆生产建设兵团生态环境局、农业农村局、发展改革委、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、水利局、市场监管局、林业和草原主管部门:

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》,全面加强农业农村生态环境保护,推进美丽乡村建设,我们组织制定了《美丽乡村建设实施方案》。现印发给你们,请认真组织落实。

生态环境部

农业农村部

国家发展改革委

财政部

自然资源部

住房城乡建设部

水利部

市场监管总局

国家林草局

2025年1月14日

美丽乡村建设实施方案

习近平总书记强调,让美丽乡村成为现代化强国的标志、美丽中国的底色。为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于建设美丽中国先行区的实施意见》,全面加强农业农村生态环境保护,推进美丽乡村建设,制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,深入学习运用“千万工程”经验,加强农村生态文明建设,统筹乡村生态振兴和农村人居环境整治,建设村庄干净整洁、农业绿色低碳、生态环境优美的人与自然和谐共生的美丽乡村,形成山清水秀、天蓝地绿、村美人和的新时代“富春山居图”。

主要目标是:到2027年,美丽乡村整县建成比例达到40%。农业绿色发展进展明显,重点区域农业面源污染得到有效遏制,新增完成6万个行政村环境整治,有条件的设区的市或者县(市、区)率先全域基本消除较大面积农村劣V类水体。到2035年,美丽乡村基本建成。农村绿色生产生活方式广泛形成,乡政府驻地、中心村等重点村庄全面完成环境整治,基本消除较大面积农村劣V类水体,有条件的设区的市或者县(市、区)率先重现乡村“河里游泳、溪里捉鱼”的亲水记忆。

二、构建各美其美、美美与共的美丽乡村格局

(一)深入学习运用“千万工程”经验。坚持“问需于农”“问计于农”“问效于农”,集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事,推进村庄生态环境质量、农业绿色低碳发展水平、农村居民生活品质全面提升,建成一批生态宜居的美丽乡村,为老百姓留住鸟语花香、田园风光,让农村成为安居乐业的美丽家园。

(二)实施整县推进美丽乡村建设行动。坚持城乡融合发展,积极探索各美其美的整县建设美丽乡村模式和路径,坚守空间管控底线,统筹各类用地需求。选择有条件的县(市、区)开展整县推进美丽乡村建设行动,注重总结提炼和推广基层的好经验好做法,梯次推进美丽乡村建设全域覆盖,推动差异化打造、特质化发展、全域化提升。2027年前,分类选取100个左右重点县(市、区),全域推进美丽乡村建设,纳入美丽中国先行区统筹推进。

(三)强化乡村空间设计和风貌引导。结合自然条件、传统特色和民风民俗,合理确定宅基地及其他乡村建设项目的布局、规模及空间形态,塑造美丽乡村特色风貌。对历史文化名村、传统村落等历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控,促进活化利用。

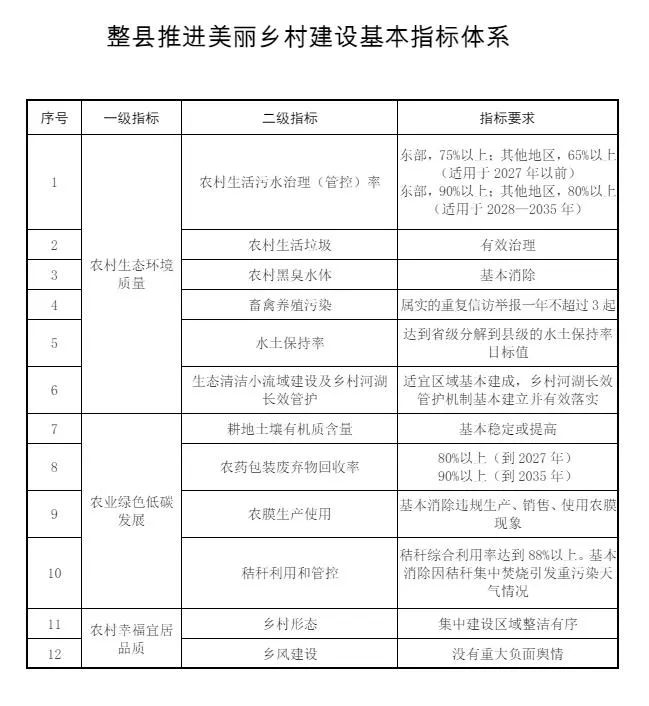

(四)制定符合地方特色的指标体系。国家设立整县推进美丽乡村建设基本指标体系(附后)。各省(区、市)可在基本指标体系的基础上,突出自身特点,建立省级指标体系,并逐步迭代升级。鼓励市(州)、县(市、区)以生态环境综合治理、“两山”转化、绿色农业发展、促进宜居宜业为重点,结合本区域特色、发展水平、财政承受能力、农村居民接受程度等,细化指标体系和目标指标要求。

三、全面改善农村生态环境质量

(五)梯次推进农村生活污水治理。强化农村生活污水水量水质调查,因地制宜选择资源化利用、纳入城镇污水管网/厂、相对集中式或集中式处理等治理模式。对采取相对集中式或者集中式处理的,选择当地经济可承受、与管理水平相适应的技术工艺,确保设施规模合理、可靠稳定运行。积极探索人口“潮汐”现象明显村庄生活污水治理模式。以设计日处理能力100吨及以上的设施为重点,加强监管。到2027年和2035年,全国农村生活污水治理(管控)率分别达到60%、85%。

(六)有效治理农村生活垃圾。完善农村生活垃圾收运处置设施,明确设施管理维护责任主体和经费来源,保障收运处置体系常态化运行。因地制宜在偏远村镇建设小型化分散式焚烧处理设施。

(七)基本消除农村黑臭水体和较大面积劣V类水体。持续开展农村黑臭水体动态排查。以农村居住集聚区、非正规或简易垃圾填埋场周边、群众反映强烈的水体为重点,开展农村较大面积劣V类水体摸底排查,建立清单并动态更新。坚持以控源截污为根本,统筹农村生活污水垃圾、农业源、工业(小作坊)源和内源等污染源,优先采用资源化、生态化治理措施,结合水系连通,综合治理农村黑臭水体、较大面积劣V类水体。鼓励将水体治理与村庄改善生活环境相结合。建立健全长效管护机制,畅通举报和反馈渠道。到2027年,基本消除农村黑臭水体。

(八)协同推进畜禽养殖氨等臭气治理。加强畜禽粪污综合管理,推进氨等臭气污染防控。开展京津冀及周边地区大气氨排放控制试点,到2025年,京津冀及周边地区大型规模化畜禽养殖场大气氨排放总量比2020年下降5%。对群众反映强烈的恶臭异味等扰民问题加强排查整治。

(九)综合治理乡村水土流失。统筹生产生活生态,以流域水系为单元,整沟、整村、整乡、整县一体化推进水土流失综合治理。以水系、村庄和城镇周边为重点,大力推进生态清洁小流域建设。

(十)长效保护乡村自然生态。落实生态保护红线管理制度。保护乡村山体田园、河湖、海洋、湿地、原生植被、珍稀濒危物种。加强天然林和公益林、天然草原、水产种质资源保护区、小微水体保护修复。保护古树名木及其自然生境,对古树名木实行挂牌保护,及时抢救复壮。开展护村林、护路林、护岸林建设,构建乡村生态廊道体系。充分利用农村道路、沟渠、田坎等现有空间,加强农田(牧场)防护林建设。完善河长制湖长制体系,建立健全乡村河湖长效管护机制。

四、大力推进农业绿色低碳发展

(十一)加强农用地土壤保护。分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖。各省级生态环境部门明确农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖的任务和时限要求,整县或整市推进。重点县(市、区)到2027年,基本完成污染溯源;到2030年,基本完成污染源整治。到2035年,涉及受污染农用地的县(市、区)基本完成污染源整治。加强农用地分类管理,动态调整耕地土壤环境质量类别。实施耕地有机质提升行动。加强盐碱地综合利用中的生态环境风险防范,保护黑土地,推动土壤健康永续利用。在重点地区开展土壤微塑料试点调查。严厉打击危险废物非法排放、倾倒、利用、处置等环境违法犯罪行为。

(十二)加强生态养殖和健康养殖引导。科学布局,促进养殖规模与资源环境相匹配,推进畜禽粪污资源化利用,在散养密集区因地制宜建立畜禽粪污收运利用系统,鼓励实施畜禽粪污养分平衡管理。推广绿色健康养殖模式,开展养殖池塘标准化改造及水产养殖尾水达标治理。鼓励出台水产养殖尾水排放地方标准。将规模化畜禽养殖、水产养殖排污口纳入监管。到2030年,畜禽粪污综合利用率达到85%以上。

(十三)加强农膜科学使用处置。严厉打击生产销售非标地膜、不按规定回收废旧地膜等违法行为。推广使用加厚高强度地膜和全生物降解地膜,因地制宜建立废旧地膜科学处置体系,鼓励将废旧农膜纳入低值可回收物回收体系,加强收集利用。健全农田地膜残留监测制度。

(十四)加强秸秆综合利用和有效管控。多渠道拓宽秸秆综合利用途径,提高秸秆还田科学化、标准化、规范化水平。健全秸秆收储运服务体系,提高离田效能。结合实际对秸秆禁烧范围等作出具体规定,进行精准划分,大气污染防治重点区域禁止露天焚烧秸秆。综合运用卫星遥感等手段,提高秸秆焚烧火点监测精准度。完善网格化监管体系,开展秸秆焚烧重点时段专项巡查,严防因秸秆集中焚烧引发重污染天气。到2027年,全国秸秆综合利用率稳定在88%以上。

(十五)加强重点区域系统治理。识别主要由农业面源污染导致氮、磷等污染突出的水体及所涉及区域,强化流域内统一协调,系统治理。聚焦主要流域和重点区域实施一批农业面源污染综合治理项目。加快农业投入品减量增效技术集成创新和推广应用。加强农业废弃物回收处理。开展农业面源污染治理成效评估。

五、持续提升农村幸福宜居品质

(十六)扎实推进农村厕所革命。科学选择适宜技术模式,鼓励推广节水型、少水型设施设备。对于暂时无法开展水冲式厕所改造的地区,积极推进厕所粪污就地就近资源化利用。加强农村厕所革命与生活污水治理有机衔接,因地制宜推进厕所粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理。持续完善厕所管护机制,健全日常巡检、设备维修和粪污清掏等管护体系。

(十七)大力推进农村地区清洁能源替代。推进农村地区特别是大气污染防治重点区域涉及的散煤、小锅炉、小窑炉治理。坚持先立后破,因地制宜成片推进北方地区清洁取暖,加大民用、农用散煤替代力度,到2025年底,大气污染防治重点区域平原地区散煤基本清零,有条件的地区逐步推进山区散煤清洁能源替代。推广生物质能、太阳能等绿色用能模式,加快农业设施等清洁能源替代。

(十八)深入实施乡村绿化美化。统筹山水林田湖草沙系统治

理,因地制宜增加乡村绿量。持续实施农村“四旁”(水旁、宅旁、路旁、村旁)绿化,优先采用乡土树种。引导村民打造小花园、小果园、小菜园,见缝插绿、应绿尽绿。开展村庄公共空间整理,清理私搭乱建、乱堆乱放,整治残垣断壁,结合盘活农村零散闲置土地、死角盲区清理等,实施村庄微改造、精提升。

六、强化组织保障

(十九)加强组织领导。在省级党委政府领导下,各省级生态环境部门会同相关部门结合实际,制定工作方案,加强各部门美丽乡村建设工作衔接,确定农业农村突出生态环境问题治理任务,明确年度美丽乡村建设村庄清单及整县推进建设目标。各省级生态环境部门要结合自身实际,将本年度任务清单、村庄清单、整县推进建设目标、上年度进展情况报生态环境部。全域推进美丽乡村先行区建设的重点县(市、区),按自下而上、自上而下相结合的原则,由省级生态环境部门会同相关部门提出建议,生态环境部统筹并择优推荐,按程序报批。

(二十)强化成效评估。建立健全农村生态环境监测评价制度,统筹开展成效评估。以污水、垃圾、黑臭水体等为重点,开展随机抽样评价;完善农用地土壤环境监测,加强农业农村突出生态环境问题遥感监测。各省级生态环境部门会同相关部门结合实际,组织对整县推进美丽乡村建设情况进行自查自评。生态环境部统筹采取“四不两直”等方式开展抽样评估,对存在问题的地区以适当方式进行反馈,指导督促整改提升。继续将农业农村生态环境突出问题纳入生态环境保护督察。

(二十一)加强村民参与。在村庄规划编制、建设任务确定、管护制度落地等环节,充分听取农村居民意见,尊重农村居民意愿。因需建设公共厕所,确有必要的,可结合农村公共场所、村民日常休闲聚集点,做好统筹布局,方便群众,探索将公共厕所管护与其他农村公益岗位有机融合。对于农户直接受益的小型基础设施项目,坚持群众路线,探索将项目的选择、建设和管理权交给农村居民。设区的市级生态环境主管部门将美丽乡村建设进展情况,通过适当方式向社会公开。倡导公众关注农村生态环境,参与生态环境志愿服务,传播美丽乡村建设正能量。

(二十二)完善支持政策。鼓励地方安排与整县推进美丽乡村建设任务相匹配的资金。完善以农业绿色发展为导向的经济激励政策。合理保障美丽乡村建设基础设施用地需求。落实农村生活污水垃圾处理设施用电执行居民生活用电政策。鼓励有条件的地区,探索建立污水垃圾受益农户付费制度。引导推动各类金融机构按市场化原则依法依规支持美丽乡村建设。

(二十三)推动智慧支撑。加强美丽乡村建设的理论与技术方法研究。推进农村生态环境精准化、智慧化监管,实现农业生产数字化与绿色化协同发展,建设智慧美丽乡村。

附件:整县推进美丽乡村建设基本指标体系